更新日:

あなたは

番目の訪問者です

(ogino作成共通カウント)

★

旅と歴史ホームページ

OGIさんのHP

信州上田ホームページ

信州長野ホームページ

真田一族のホームページ

Mr.ogino旅ホームページ

上田の旅と歴史HP

信州の旅HP

日本の旅

世界の旅HP

★

|

駒ヶ岳

こまがたけ

北海道亀田郡七飯町

|

駒ヶ岳は標高1133mの活火山です。3万年以上前に活動を開始しました。 歴史時代には寛永17年(1640)、元禄7年(1694)、安政3年(1856)、昭和4年(1929)、昭和17年(1942)、平成8年(1996)、

平成10年1998年と何度も噴火を繰り返しています。 |

| 度々の爆発により特異な形となり天馬が駆けているように見えるので駒ヶ岳といわれるようになったそうです。 |

|

大沼公園

おおぬまこうえん

北海道亀田郡七飯町大沼町

|

静かに水をたたえる大沼と、その向こうに一部が鋭く尖った山頂を見せる駒ヶ岳。この風景は、まさに北海道を代表する風景です。 |

| 大沼、小沼、蓴菜沼は、駒ヶ岳の噴火によってできた湖で、湖面には126もの島が浮かび、18の橋が架かっています。北海道には珍しい箱庭的美しさで、大正4年(1915)に新日本三景に選ばれました。 |

|

函館駅

はこだてえき

北海道函館市若松町

|

道南で古くから港町として栄えた函館はロマン漂うエキゾチックタウンです。函館山からの夜景、駅前の朝市、元町界隈の教会や洋館、五稜郭、赤レンガ倉庫など郷愁を感じさせます。 |

| 明治35年(1902)、函館・渡島大野間に鉄道が開通しました。函館駅は昭和18年(1943)今の駅舎となり、平成15年(2003)、出入り口からホームまで段差なしで行けるバリアフリーの近代的な新駅舎になりました。 |

|

イカの函館

|

函館はイカの町です。函館市の魚にも指定されているのです。イカとり船が港に何隻も接岸していてすぐそばの市場に運び出されています。 |

| 函館の家庭では、「イカ売りのおばちゃん」がリヤカーで売りに来たイカを朝御飯でイカ刺しで食べるのが当たり前だったそうです。 |

|

函館朝市

はこだてあさいち

北海道函館市若松町

|

JR函館駅西口付近に大小360軒もの店がひしめき合い、午前4時頃から函館弁の威勢のいい声が飛び交い、通りは人と車でごったがえします。 |

| カニやイカ、ホッケといった北海の幸や近場でとれた新鮮な野菜などがズラリと並ぶ函館の名物朝市です。目が合うとすぐ声を掛けてくる気安さは気持ちが良いものでした。 |

|

函館市青函連絡船記念館摩周丸

せいかんれんらくせんきねんかんましゅうまる

北海道函館市若松町12番先

Tel 0138-27-2500

|

JR函館駅西口から歩いてすぐのところに青函連絡船の桟橋跡地があります。青函連絡船記念館の摩周丸が係留し公開されています。 |

| 青函連絡船は明治41年から昭和63年まで就航しました。1965年から23年間に渡り、摩周丸は青函連絡船として使用されました。 |

|

|

船内は青函連絡船についての体験型資料館となっていて、連絡船ゆかりの品々を紹介したり、歴史や船の構造が分かる展示コーナーや体験コーナーなどがあります。 |

| 展望ゾーンでは摩周丸から取り外した直径3.25mの巨大なスクリューが見られます。重さは7トンもあるそうです。 |

|

|

旧桟橋あたりは、いま、約520平方メートルの「ふれあいイカ広場」になっています。中央には函館市の魚「イカ」のシンボルオブジェがあります。 |

| 高さ10メートルのステンレスパイプ製で3匹のイカが群れ合う姿をイメージしています。 |

|

函館市水産物地方卸売市場

はこだてしすいさんぶつちほうおろしうりいちば

北海道函館市豊川町12−12

Tel 0138-22-5656

|

朝の7時にはたくさんの車が集まっています。道南の魚がたくさん集ってくる水産物地方卸売市場です。仲買人の人たちが「はっ」と人さし指を挙げ威勢の良い声をあげていました。 |

| 秋には食品元気まつりがここで開かれています。函館地域の食品小売9団体が集まった“函館地域食品商業活性化協議会”と函館市が主催して毎年好評です。小学生・女性いか釣り大会など楽しいイベントが盛りだくさんです。 |

|

金森赤レンガ倉庫

かなもりあかれんがそうこ

函館市末広町13−9

|

金森赤レンガ倉庫は、明治40年(1907)に建てられた金森商船の倉庫5棟が残り、函館ヒストリープラザとして、これらを再生利用しています。 |

| 金森商船の初代、渡邉熊四郎は洋物店、船具店、廻船業など数々の商業や公益事業で函館の発展に貢献をした人物です。彼がはじめて起こした倉庫業の足跡として今も残るのが金森倉庫なのです。 |

|

|

これらの倉庫は「赤レンガ」の愛称で多くの人に親しまれてきました。平成6年(1994)にその3分の1を利用してイベントホール、ミュージアム、ショッピングモール、レストラン、ビアホールを擁する一大観光施設、函館ヒストリープラザとしてグランドオープンしました。 |

| 残りの3分の2の赤レンガは、今もまだ現役の倉庫として使われているということです。函館のウォーターフロントのシンボルで、目の前には函館港が広がる開放的な場所です。 |

|

函館ヒストリープラザ

函館市末広町

|

昭和63年、倉庫の一部が函館ヒストリープラザとして生まれ変わりました。明治時代のハイカラな雰囲気を残した函館ビヤホールや金森亭・金森ホール、写真の歴史が一目でわかる写真回廊などがあり、賑わいをみせています。 |

| 平成6年には、赤レンガ倉庫2棟を利用して金森洋物館がオープンしました。ヨーロッパ調の豊かな生活文化をテーマに、夢あふれるショッピングが楽しめるゾーンです。 |

|

金森洋物館

かなもりようもつかん

函館市末広町13−9

|

初代、渡邉熊四郎が異国の夢を売る店として金森洋物店を開いて140年近くになります。 |

| 館内には、クリスマス・ショップをはじめ、インポート品、生活雑貨、アンティークなど夢のある多彩で個性的なグッツが一杯です。 |

|

西波止場

にしはとば

北海道函館市末広町24−6

|

函館観光・デートスポットとして名高い、赤レンガ倉庫群のウォータフロントにある「函館西波止場」です。海辺に向かって作られたデッキで海に夕日が沈んで行くのを見られます。 |

| 函館西波止場には、海産物、お土産品、ガラス細工などの売場の他に、2階にはシーフードレストランとバーがあります。さきいかは実演販売されていて人気があります。 |

|

金森美術館

かなもりびじゅつかん

函館市末広町22ー17

|

パリのバカラミュージアム所蔵の中から厳選、復刻した世界的にも貴重なクリスタルコレクションを展示しています。バカラは創設以来、シャルル10世、ルイ18世ら世界中の王侯貴族たちに愛され、今なお「王者たちのクリスタル」と呼ばれ続けています。 |

北海道第一歩の地碑

ほっかいどうだいいっぽのちひ

北海道函館市末広町24

| 明治維新後、名実共に北海道の入口となった函館に 本州から海峡を越えてきた人たちが記念すべき第一歩をしるした場所です。 |

|

|

旧桟橋横に昭和43年(1968)に建てられた碑です。熊と錨をモチーフに作られています。すぐそばに旧桟橋があり、明治後期まで青森と函館を結ぶ航路の船着き場として利用していました。現在は散策路が整備されています。 |

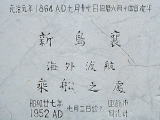

新島襄海外渡航の地碑

にいじまじょうかいがいとこうのちひ

北海道函館市大町11

| 元治元年(1864)6月14日夜半、弱冠22歳の新島襄はアメリカへ渡るために箱館に来て、ここから国禁だった海外脱出を決行しました。碑文には「男児志を決して千里を馳す自ら辛苦を嘗めて豈に家を思わんや却って笑う春風雨を吹くの夜

枕頭尚夢む故国の花」と彫られています。 |

|

|

海外で多くを学び、帰国後、同志社大学を創設しました。この記念碑は、昭和29年(1954)市と同志社大共名で建てられました。 |

明治天皇上陸記念碑

めいじてんのうじょうりくきねんひ

函館市末広町21−7

| 明治9年(1876)、明治天皇が函館に上陸したのを記念して建てられた碑です。鳳凰の彫刻は、函館出身の彫刻家、梁川剛一氏による作品です。 |

|

函館市北方民族資料館

はこだてしほっぽうみんぞくしりょうかん

北海道函館市末広町21−7

Tel 0138-22-4128

|

日本銀行函館支店として、大正15年(1926)に建てられた鉄筋コンクリートの建物を、函館市北方民族資料館として再利用しています。 |

| 馬場脩、児玉作左衛門、両氏の永年にわたる研究、調査の成果であるアイヌ民族の貴重な資料がわかりやすく展示されています。 |

|

|

中でもアリュート族のラッコ猟に使われた皮舟(カヌー)は三人乗り用としては現存する世界唯一のもので貴重です。 |

旧イギリス領事館

きゅういぎりすりょうじかん

北海道函館市元町33−14

Tel 0138-27-8159

| イギリス領事館は箱館の開港に伴い安政6年(1859)に建設されました。 |

|

|

復元されたかつてのイギリス領事館をそのまま、開港記念館として公開しています。瓦葺の屋根と洋風スタイルの建物部分とのコントラストが特徴的です。 |

| 英国グッズのショップ、ティーレストラン、資料館にわかれています。ステキなイギリス製の調度品がいっぱいです。 |

|

ペリー提督来航記念碑

ぺりーていとくらいこうきねんひ

函館市弥生町2

|

嘉永7年(1854)、日米和親条約が結ばれ下田・箱館の2港が開港しました。5月17日、アメリカ海軍提督ぺりーが5隻の黒船艦隊とともに函館に入港しました。 |

| 平成14年(2002)来航記念日にあわせ「ぺりー提督来航記念碑」の銅像が、建立

されました。 |

|

元町公園

もとまちこうえん

北海道函館市元町12

|

元町公園は昭和57年(1982)10月に洋風公園として開園しました。元町は明治6年(1873)に正式町名となりました。横浜の港の見える丘公園によく似ています。 |

| ここは函館発祥の地です。江戸時代中期からここに役所がありました。松前藩時代には亀田番所、幕府直轄時代には箱館奉行でした。 |

|

|

明治以後は開拓史の支庁、函館県の県庁、北海道庁函館支庁となり、大正11年(1922)市政施行により、渡島支庁と改称されました。昭和25年(1950)まで古くは北海道、近年は道南の行政の中心となっていたのです。 |

| 園内には明治42年(1909)建築のルネサンス風の「旧北海道庁函館支庁庁舎」があり、現在観光案内所として使用されています。その他にも観光スポットが集まっています。 |

|

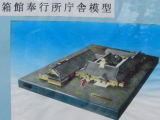

箱舘奉行所跡

はこだてぶぎょうしょあと

函館市元町12

|

徳川幕府は蝦夷地開拓、統治のため享和2年(1802)蝦夷奉行を設置しました。同年、箱館奉行と改称し、翌年箱館の港を見おろせる今の元町公園の場所に奉行所を建てました。

その後、奉行所は元治元年(1864)に五稜郭内に移転し、箱館戦争の時には榎本軍(旧幕府軍)の拠点となりました。 |

函館四天王像

はこだてしてんのうぞう

函館市元町

| 明治期の函館繁栄の祖、函館四天王です。右から今井市右衛門、平田文右衛門、渡邉熊四郎、平塚時蔵です。明治11年(1878)、公共につくした功を認められ、時の開拓使長官黒田清隆から四人そろって表彰されたそうです。 |

|

旧北海道庁函館支庁庁舎

きゅうほっかいどうちょうはこだてしちょうちょうしゃ

北海道函館市元町12−18

|

元町公園内に明治42年(1909)に建てられた旧北海道庁函館支庁庁舎があります。明治40年(1907)の大火で旧庁舎が焼失したことから新築されました。古代ギリシャのコリント様式の柱頭飾りのある柱や屋根窓などを持つ典型的な木造洋風建築物です。 |

| 函館支庁は大正11年(1922)に渡島支庁と改称されました。昭和32年(1957)、支庁は五稜郭町に移りました。その後、函館市に譲渡され表舞台から退きました。 |

|

旧開拓使函館支庁書籍庫

きゅうかいたくしはこだてしちょうしょせきこ

北海道函館市元町12−1

|

明治13年(1880)頃に建てられたに書庫です。元町公園内の旧北海道庁函館支庁庁舎のそばにひっそりと佇んでいます。 |

| 赤レンガ造りの建物で外壁のレンガには明治7から9年の年号と「函館製造」と書かれた刻印があります。このレンガは、開拓使直営の茂辺地煉瓦石製作所で、度々失敗しながら改良を重ね製造されたものだそうです。 |

|

旧函館区公会堂

きゅうはこだてくこうかいどう

北海道函館市元町11−13

|

明治43年(1910)に建てられた函館を代表する木造洋風建築物です。函館山を背にかかえ、ブルーグレーと黄色の彩色がひときわ目立つ建物です。 |

| 函館区民の集会所として、また政財界人の社交場として建てられたものだそうです。館内の装飾は、ルネッサンス風の華麗さの中に和風建築の様式を織り交ぜています。 |

|

|

元町公園のすぐの高台にあり、国の重要文化財に指定されています。玄関と左右入口、そして2階には柱頭飾りのある特徴的な建物です。内部の調度など由緒ある重厚な雰囲気を保っています。 |

| 2階のバルコニーから函館の町や港がよく見えます。これらの函館らしい歴史的な町並みや建物は、元町や末広町周辺に多く、国の重要伝統的建造物群保存地区として指定されています。 |

|

ハリスト正教会

はりすとせいきょうかい

北海道函館市元町3−13

|

日本にできた最初のギリシャ正教の教会です。鐘の音からガンガン寺と親しみをこめて呼ばれています。 |

| 荘厳なロシア風ビザンチン様式の教会で、安政年間の教会は大火などで焼失してしまいました。現在の建物は大正5年(1916)に再建されたものです。 |

|

|

文久元年(1861)にこの地に来たハリストス正教会の司祭ニコライは、キリスト教徒が国禁下におかれていたにもかかわらず、日本で初めてロシア正教を伝導したのでした。 |

| 白壁と緑の尖った屋根を持つビザンチン様式の美しい姿は、外国との貿易港であった函館の象徴になっています。白い外壁と、青緑の屋根とのコントラストがエキゾチックな印象をあたえます。 |

|

|

ハリストスとは、ギリシャ正教でキリストのことだそうです。東京・神田ニコライ堂の鐘は、昭和3年(1928)にここから移されたものだそうです。 |

| 同志社大学の創始者新島襄は、21歳の時、箱館に来て、この教会にいました。そして、ここで知合った福士宇之吉(成豊)の手助けによって、元治元年(1864)函館港からアメリカ船ベルリン号に乗り込みアメリカに向ったのです。 |

|

カトリック元町教会

もとまちきょうかい

北海道函館市元町15−30

|

安政6年(1859)にフランスの宣教師メルメ・デ・カションが創建したローマカトリック教会です。たびたび火災で焼失し、現在の建物は大正13年(1924)に建てられたものです。 |

| とんがり屋根と鶏で、エキゾチックな雰囲気が漂う元町を象徴するゴシック建築の建物です。祭壇はローマ法皇ベネディクト15世より贈られた日本でたった一つの珍しいものです。聖堂の裏には「ルルドの洞窟」があります。 |

|

東本願寺函館別院

ひがしほんがんじはこだてべついん

函館市元町16-15

|

大正4年4(1915)に完成した日本初の総鉄筋コンクリート造りのお寺です。函館は大火が多く防火のため考えられたのです。 |

亀井勝一郎生誕の地

かめいかついちろうせいたんのち

北海道函館市元町16

| 亀井勝一郎の生家跡に建てられた石碑です。函館市生まれのプロレタリア文学の文芸評論家、思想家です。「大和古寺風物誌」が有名です。他に人間教育、日本精神史研究などの著書があります。 |

|

日本聖公会函館聖ヨハネ教会

にほんせいこうかいはこだてせいよはねきょうかい

北海道函館市元町3−23

Tel 0138-23-5584

|

明治7年(1874)に英国聖公会の宣教師W・デニングが函館で伝道を開始したのが日本聖公会の始まりです。現在の聖堂は昭和54年(1979)に建てられたもので、中世期のヨーロッパの教会の様式を採り入れたモダンなものです。 |

北方歴史資料館

ほっぽうれきししりょうかん

北海道函館市末広町23−2

Tel 0138-26-0111

| 北方歴史資料館には高田屋嘉兵衛の遺品や資料、その他北方領土、横山松三郎などに関係する資料が展示されています。司馬遼太郎が「江戸時代を通して、いちばん偉かった人物」と絶賛する高田屋嘉兵衛。函館の紀伊国屋文左衛門ともいわれ、ロシアとの交易、北洋漁業の基盤づくり、函館開発に功がありました。 |

|

|

通称「高田屋嘉兵衛古文館」といわれるだけあって高田屋嘉兵衛や高田屋家にまつわる品、当時の資料などを数多く展示しています。 |

日本最古のコンクリート電柱

函館市末広町15

|

このコンクリート電柱は大正12年(1923)、当時の函館水電会社(現北海道電力)が建てました。わが国で現存する日本最古のコンクリート電柱です。現在の一般的な円柱形ではなく、角錐形なのが特徴です。 |

|

函館山ロープウェイ

はこだてやまろーぷうぇい

北海道函館市元町19−7

|

函館山は標高334m、周囲9kmの約200万年前に活動を終えた古い火山です。牛が寝そべっている姿に似ているので臥牛山(がぎゅうざん)ともいわれます。函館の夜景はナポリ、香港と並ぶ世界三大夜景として有名です。 |

| 山麓と山頂を秒速7秒、約3分で結んでくれる函館山ロープウェイがあります。山頂駅は展望台と一体になってます。 |

|

石川啄木一族の墓

いしかわたくぼくいちぞくのはか

北海道函館市住吉町16

|

石川啄木は明治40年(1907)5月から9月までの短い期間、函館公園の北側にある青柳町で暮らしました。離散していた家族を呼び寄せ、文芸結社の苜蓿社の同人らの温かい友情に支えられ啄木にとって想い出の場所でした。 |

| 明治45年(1912)4月に27歳という短い生涯を東京で終えた啄木の遺骨は、節子夫人の希望で大正2年(1913)、函館に移されました。大正5年に啄木の愛した立待岬に義弟・宮崎郁雨の手で墓碑が建てられたのでした。 |

|

|

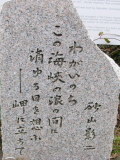

東海の 小島の磯の 白砂に

われ泣きぬれて 蟹とたわむる

啄木が散策した大森海岸を見渡すことができる墓には一握の砂の一首が彫り込まれていました。 |

啄木の墓の隣には、啄木を物心両面で支えた義弟の宮崎郁雨の墓があります。

蹣跚まんさんと 夜道をたどる淋しさよ

酒はひとりし 飲むものならず |

|

|

石川啄木と宮崎郁雨に心酔し、大正10年(1921)、20歳で青函連絡船から身を投じ自殺した地元の歌人、砂山影二の碑です。

わがいのち この海峡の波の間に

消ゆる日を想ふ 岬に立ちて |

立待岬

たちまちみさき

北海道函館市立待岬

| 函館山の南東、津軽海峡に突き出たところに立待岬があります。晴れた日には下北半島を望み、また左手には、石川啄木が好んで散歩したといわれる大森浜、湯の川方面を望む大パノラマが楽しめます。 |

|

|

岬の名前はアイヌ語の「ピウシ」からきているそうです。意味は魚用の槍をもち魚が来るのを待った場所という意味だそうです。 |

| 第二次世界大戦では、旧日本軍の要塞となり、市民の立ち入りが禁止されていましたが、現在では見晴らしが良いことから、観光名所として知られています。 |

|

碧血碑

へっけつひ

北海道函館市谷地頭町1

| 明治元年(1868)から明治2年(1869)の箱館戦争で戦死した土方歳三、中島三郎助父子をはじめ旧幕府軍将兵役800名を葬ってあります。 |

|

|

碑は7回忌にあたる明治8年(1875)、箱館戦争当時陸軍奉行だった大鳥圭介や榎本武揚らの手で函館山の中腹のこの地に立てられました。 |

| 台座約4m、高さ約4mのオベリクス型の石碑です。石材は伊豆産のもので、東京で刻み、海路函館に運ばれたようです。碧血とは、義に殉じて流した武人の血は3年経つと碧色みどりいろになるとの、中国故事によるものです。 |

|

柳川熊吉翁の碑

やながわくまきちおうのひ

北海道函館市谷地頭町1

|

柳川熊吉は、安政3年(1856)江戸から来て請負業を営み、五稜郭築造工事の際には、労働者の供給に貢献しました。箱館戦争後、賊軍の慰霊を禁止した命令で、戦死した旧幕府軍将兵の遺骸は野晒しで放置されたままでした。 |

| 熊吉は、実行寺の僧と一緒に遺体を集めて同寺に葬りました。そして投獄されましたが新政府軍の田島圭蔵の計らいで、断罪を免れました。明治4年(1871)、熊吉は函館山山腹に土地を購入して遺体を改葬し、同8年、碧血碑を建てました。大正2年(1913)熊吉の米寿に際し、有志らはここに寿碑を建てました。 |

|

函館護国神社

はこだてごこくじんじゃ

北海道函館市青柳町9−23

|

明治2年(1869)大森浜で官軍戦死者の官軍戦死者の慰霊祭の後、ここに招魂場が造られました。その後、招魂社と改称され明治9年(1876)社殿が建てられました。昭和14年(1920)護国神社と改められました。 |

| 5月11日は官軍勝利の日として祭日になっています。花見を兼ねた参拝客がここ護国神社に大勢訪れます。境内からは市街や大森浜が眺められます。 |

|

|

現在は箱館戦争の戦死者の他に日清、日露、第一次、第二次大戦の戦死者を合祀しています。 |

| 箱館戦争で戦死した薩長官軍の兵士をまつった墓が50基程立ち並び、旧幕府軍の碧血碑と対照的に手厚く葬られたことがうかがえます。 |

|

函館公園

はこだてこうえん

北海道函館市青柳町17−3

|

明治12年(1879)市民の手により造園された公園です。英国領事ユースデン夫妻が、時任為基や函館の有力者にすすめて造らせたそうです。旧函館博物館や、開拓資料を展示する函館博物館なども見どころです。 |

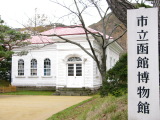

市立函館博物館

しりつはこだてはくぶつかん

北海道函館市青柳町17−1

| 市立函館博物館は昭和41年(1966)4月に開館しました。美術、民族、考古、郷土歴史などの資料を多数所有しています。北海道の旧石器時代を代表する石器や住吉町遺跡、サイベ沢遺跡などの発掘資料も展示されています。 |

|

旧函館博物館一号

きゅうはこだてはくぶつかんいちごう

北海道函館市青柳町17−1

|

国内最古の地方博物館として、歴史があります。明治初期に日本国内に取り入れられた洋風建築の中でも、歴史あるもので北海道指定有形文化財です。明治12年に開館されアイヌの土俗品や植物など収集展示していました。 |

旧函館博物館二号

きゅうはこだてはくぶつかんにごう

北海道函館市青柳町17−5

| 函館公園内の開拓使博物館1号の東隣りに明治16年に建てられた博物館です。明治15年の北海道開拓使の廃止にともない開拓使東京出張所仮博物場が所有する文化財の函館保管分を陳列、展示するために建てられました。 |

|

|

昭和43年の市立博物館本館が完成し展示物を移した後は、函館市の保存建築物として大切に保存されています。北海道指定有形文化財指定をうけています。 |

旧ロシア領事館

きゅうろしありょうじかん

北海道函館市船見町17−3

| 旧ロシア領事館は明治41年(1908年)に建てられました。第2次世界大戦があったの昭和19年(1944)最後の領事が引揚げるまで領事館として使われていたそうです。 |

|

|

木骨レンガ造りの旧ロシア領事館は幸坂の途中の高台に建っています。2階は漆喰をハーフチンバー風に飾って、鮮やかなコントラストを見せています。ごついレンガ造りがいかにもロシア風です。 |

高龍寺

こうりゅうじ

北海道函館市船見町21ー11

Tel 0138-23-0631

| 高龍寺は寛永10年(1633)松前町の曹洞宗法源寺の末寺として亀田村(市内万代町近辺)に建てられました。宝永3年(1706)弁天町に移転しましたが、大火のため建物を焼失、明治12年(1879)ここに移転してきました。 |

|

|

明治43年(1910)に完成した山門は総ケヤキ造りで、東北以北最大の山門といわれています。彫刻が見事です。欄間は裏と表が違います。 |

| 明治2年(1869)の箱館戦争のとき、野戦病院となりました。その時に、この寺で斬殺された会津藩士を供養する「傷心惨目(しょうしんざんもく)の碑」があります。 |

|

|

墓地には勝海舟と親交があった渋田利右衛門や、日本最初に種痘を行った中川五郎治などの墓があります。山岡鉄舟の桂掛(本堂)、五百羅漢像(開山堂)、松前藩の家老、蠣崎波響の「釈迦湟はん図」を所有しています。 |

称名寺

しょうみょうじ

北海道函館市船見町18−14

Tel 0138-23-0574

| 称名寺は函館市内で高龍寺に次いで古い浄土宗のお寺です。正保元年 (1644)伊勢の円竜上人が亀田(現八幡宮付近)に阿弥陀庵を建てたのを始めとします。元禄3年(1690)護念山称名寺と改名しました。 |

|

|

箱館開港時にはイギリス、フランスの領事館が置かれたこともある由緒あるお寺です。明治12年(1879)の大火で本堂を焼失し、明治14年(1881)ここに移転したそうです。 |

| 境内には初代箱館館主河野政通の供養碑をはじめ、高田屋嘉兵衛の顕彰碑、高田屋一族の墓、土方歳三と新撰組隊士の供養碑があるほか、北海道最古の石碑といわれる「貞治の碑」が保存されています。 |

|

外国人墓地

がいこくじんぼち

北海道函館市船見町23

|

外国人墓地は高龍寺近くの高台にあります。ここからは函館湾の入口を見下ろことができます。嘉永7年(1854)、ペリー艦隊来航のとき死んだ2人の水兵の埋葬場所になったのが最初です。 |

| 明治3年(1870)、在函5ヵ国の領事からの要望で正式に外国人墓地として定められました。道をはさんで山側がロシア人墓地になっています。海側のプロテスタント墓地にはイギリス、ドイツ、アメリカ、イタリア人などの墓地があります。 |

|

|

ロシア人墓地の斜め向かい、レンガ塀の中の祀堂は中国人墓地となっています。眺めの良いところで遊歩道もあります。海を眺めながら散策できるようになっています。

|

太刀川家住宅

たちかわけじゅうたく

北海道函館市弁天町15−15

Tel 0138-22-0340

| 太刀川家は、江戸時代後期から続いた商家です。現存する建物は、米穀商・漁業・回漕業を営む初代太刀川善吉が一代で財を成し、明治34年(1901)に建てたものです。 |

|

|

レンガ積、漆喰塗、2階建の土蔵造り、洋風を加味した不燃質和風式店舗です。1階正面玄関は、鉄柱で支えられた3連のアーチ式というハイカラな造りになっています。 |

| 郷土資料館になっている旧金森洋物店と同じように耐風耐火を考えた構造になっています。国の重要文化財に指定されています。 |

|

箱舘丸

はこだてまる

北海道函館市大町

|

現在の箱舘丸は昭和63年(1988)に 復元されたものです。

幕府は安政元年(1856)、日米和親条約を締結しました。そのことによって下田と箱舘の2港が開港されました。 |

| 箱舘奉行所では幕府に対し蝦夷地の警備や開港にともなう外国船舶との交渉上、奉行所所属の船舶が必要となりました。安政4年(1857)11月に箱舘丸が誕生しました。 |

|

|

箱舘丸は日本で最初に作られた帆船でした。黒船を見た函館の船匠の続豊次が自分の手で西洋型帆船を作りたいと考え、箱館港に出入する外国船を見ては、研究を重ね完成したスクネール型西洋船なのです。 |

土方歳三最期の地碑

ひじかたさいぞうさいごのちひ

北海道函館市若松町33

| 新撰組副長・土方歳三が亡くなったと伝わる場所です。隊長近藤勇を助け、幕府主戦派の参謀格として北上。明治元年(1868)「開陽丸」で北海道に上陸しました。蝦夷共和国を立ち上げようとしましたが明治2年(1869)に五稜郭の戦で戦死しました。 |

|

猿田彦塚の碑

|

土方歳三最期の地碑は函館市総合福祉センターの中庭にあります。昔、この辺りは一本木と呼ばれ箱館村と亀田村との境になっていたそうです。猿田彦塚は、文化14年(1817)一本木付近に建立され境界標だったそうです。 |

| 昭和31年(1956)付近の民家の庭から字を刻んだ猿田彦塚の破片の一部が発見されました。復元した塚の表面には「猿田彦大神、鈿女命、右箱左亀」とあります。猿田彦は道案内の神として知られています。 |

|

五稜郭公園

ごりょうかくこうえん

北海道函館市五稜郭町44

Tel

0138-21-3431

|

五稜郭は蘭学者武田斐三郎の設計のもと安政4年(1857)着工し、元治元年(1864)に完成した洋式の城郭です。時の箱館奉行が蝦夷地を統治する目的で造られました。 |

| 五稜郭の特徴は5つの突角をもつ星型である事と、日本最後の本格的な城郭であることです。北辺防備のために築城されたものが、皮肉にも榎本武揚や新政府軍の日本人同士の戦いの場となってしまいました。 |

|

|

榎本武揚は、勝海舟と西郷隆盛による江戸城無血開城が気に入らなかった幕臣を幕府の軍艦に乗せて、函館に乗り込み、五稜郭を占拠して徹底交戦に備えたのです。 |

| そして武揚は明治元年(1868)12月、箱館の五稜郭に新政府を作ったのです。そしてその蝦夷共和国の総裁や閣僚を「入れ札」、つまり選挙で選んだのでした |

|

|

総裁選挙の結果は、榎本武揚が115票でトップ、次点は松平太郎で14票だったそうです。その時点で「新共和国」が誕生したのです。 |

| 榎本武揚は幼少時代から西洋の技術知識を教えられていました。箱館奉行所に出仕し、樺太探検に参加。海軍伝習所入所、オランダ留学を経て慶應4年(1868)江戸幕府の海軍副総裁に任ぜられていました。 |

|

|

戊辰戦争にあたり、新政府軍が江戸を占領すると、幕府艦隊を率いて箱館の五稜郭を占拠したのでした。明治2年(1869)榎本らは戦いに敗れ、新政府軍に降伏しました。建物も明治5年(1872)に取り壊されました。現在、その五稜郭跡は公園として整備されています。 |

| 榎本は黒田清隆の好意により助命され入獄。明治5年(1872)罪を許され、内閣制度の成立後は6度の入閣で逓信大臣、外務大臣、文部大臣、農商務大臣を務めました。 |

|

箱舘奉行所玄関

|

箱館奉行所は当初、函館山山ろくにありましたが、開港後、元治元年(1864)五稜郭内に移転しました。五稜郭史跡跡地内にある市立函館博物館五稜郭分館前に玄関の屋根材のみ残されて展示されています。 |

| 慶応4年(1868)に明治新政府に引き継がれ、函館裁判所・函館府になりました。榎本らの旧幕府脱走軍に占拠され箱館戦争の舞台となりました。明治2年(1869)再び新政府軍の所管になり明治5年(1872)に取り壊されました。 |

|

五稜郭タワー

ごりょうかくたわー

北海道函館市五稜郭町43−9

Tel 0138-51-4785

|

五稜郭タワーは五稜郭公園入口にある高さ60mの展望タワーです。昭和39年(1964)に五稜郭築城100年を記念して建てられました。星型の城郭跡の公園を眼下に一望できます。 |

トラピスチヌ修道院

とらぴすちぬしゅうどういん

函館市上湯川346

Tel 0138-57-3331

| 明治31年(1898)フランスから派遣された8人の修道女によって設立された日本最初のカトリック修道院です。現在も、65名ほどの修道女が聖ベネディクトの戒律に従って生活しています。 |

|

|

聖堂の内部の見学はできませんが、建物外観や、修道院の歴史を紹介する資料展示室は見ることができます。端正なレンガ造りの外壁に、緑の屋根、十字架をいただいた尖塔は印象に残ります。 |

| 自給自足が原則で起床は3時30分、就床19時45分だそうです。その間に労働8時間、祈り8時間を行うそうです。兵庫県西宮、佐賀県伊万里、栃木県那須、沖縄県宮古島にここの修道院分院があります。 |

|

|

トラピスト修道院と同じく厳律シトー修道会の聖母トラピスト修道会の経営です。厳律シトー会はトラピスト会ともいわれヌルシアのベネディクトゥスの作った会則を遵守するカトリックの観想修道会なのです。 |

| 厳律シトー会はベネディクト会を母体としています。承徳2年(1098)にフランスブルゴーニュ地方のシトーに創立された修道院がルーツです。12世紀に活躍した聖ベルナルドによって大きく発展しました。 |

|

|

12世紀から13世紀には全ヨーロッパに約1800の修道院を持つ大修道会となりました。厳律シトー会は司教の行政干渉を受けない免属修道会の特権も受けているのです。 |

| 洞窟に設置されたルルドの聖母の像や、修道院の歴史を紹介する資料室は見学できます。天使の聖母トラピスチヌ修道院が函館に創立されて100年。夜明け前の空に鐘の音が響きわたります。 |

|

|

資料展示室に院内写真パネルがあり、内部をうかがい知ることができます。売店では修道女たちが作ったマダレナケーキやバター飴、人形などを売っています。 |

市民の森

しみんのもり

函館市上湯川327−1

| トラピスチヌ修道院に隣接した場所に市民の森があります。一週2.3kmの園路があり、夏はジョギング、冬は歩くスキーが楽しめます。 |

|

|

21種1万3千株の道内最大規模のアジサイ園が園内にあり開花時期になるとすばらしい花を咲かせてくれます。 |

| 「ピクニックの丘」、「見晴らしの丘」、「ミズバショウと木の道」など自然を満喫できる構成的な空間が形成されています。売店で販売しているソフトクリームは絶品です。 |

|

男爵資料館

だんしゃくしりょうかん

北海道北斗市当別4−3−1

Tel 0138- 75-2894

|

男爵いもの生みの親である川田龍吉男爵の農場跡地を整備した資料館です。第3代日銀総裁の川田小一郎の長男でイギリスで造船技術を学び、函館船渠(現函館ドック)の再建のため来道し、実業家として手腕を発揮しました。 |

| そしてそのかたわら上磯町当別に別荘と農場をつくり、農業の研究をも続け、イギリスから輸入したジャガイモの試験栽培を行いました。この中のアイリッシュコブラーが男爵いもとして広く知られるようになったのです。 |

|

トラピスト修道院

とらぴすとしゅうどういん

北海道北斗市三ツ石392

Tel 0138-75-2139

|

渡島当別駅から1km西の山麓の中に赤レンガの3階建てのトラピスト修道院がひっそりと建っています。この男子修道院の歴史は古く、今から100年以上も前の明治29年(1896)に創立されています。 |

| 農場、牧場、工場などを持ち40数名の修道士が自給自足の生活を送っています。朝は3時半に起き夜は8時に就寝するという粗食に甘んじ終日祈りと沈黙の中で暮らしているのです。 |

|

|

函館のトラピスチヌ修道院と同じく厳律シトー修道会の聖母トラピスト修道会の経営です。厳律シトー会はトラピスト会ともいわれヌルシアのベネディクトゥスの作った会則を遵守するカトリックの観想修道会なのです。 |

| 厳律シトー会はベネディクト会を母体とし、1098年にフランスブルゴーニュ地方のシトーに創立された修道院がルーツです。12世紀に活躍した聖ベルナルドによって大きく発展しました。 |

|

|

12−13世紀には全ヨーロッパに約1800の修道院を持つ大修道会となりました。厳律シトー会は司教の行政干渉を受けない免属修道会の特権も受けているのです。 |

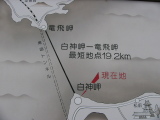

白神岬

しらかみみさき

北海道松前郡松前町白神

|

北海道で最南端の岬です。 |

|

|

|

|

| 本州最北端の大間岬よりも南に位置し、晴れていれば津軽海峡を挟んだ対岸に本州の竜飛岬が見えます。 |

|

ここから竜飛岬までの最短距離はわずか19.2kmだそうです。 |

|

|

|

松前城

まつまえじょう

北海道松前郡松前町松城144

Tel 0139-42-2216

| 蛎崎(かきざき)慶広が文禄2年(1593)豊臣秀吉より蝦夷島主と認められる朱印状を受けました。秀吉の死後、慶長4年(1599年)に徳川家康に臣従して姓を松前と改めました。 |

|

|

慶長11年(1606年)に松前城の前身となる福山館を築城しました。松前藩の石高は1万石に過ぎませんでしたが、ニシンや昆布、鮭などの海産物の専売やアイヌとの交易で20万石に匹敵する裕福さであったようです。栄えることになった。 |

| 松前城は福山城ともいわれ、松前城福山の大地に築かれた平山城です。ロシア船が出没しだした幕末に、徳川幕府は松前崇広に築城を命じ、6年の年月をかけ安政元年(1854)完成させた日本で最後の城なのです。 |

|

|

明治元年(1868)に榎本武揚、土方歳三らが率いる旧徳川幕府軍の手によって落城しましたが、明治2年に官軍が奪取に成功しました。。 |

| 明治8年(1875)天守、本丸御門、本丸東壁などを残して取り壊されました。その天守も昭和24年(1949)の火災により本丸御門以外の建物は焼失してしまったのです。 |

|

|

復元された天守は鉄筋3階建ての建物で、内部は民俗資料館となっています。現在は公園として整備されていて、7000本の桜が咲く名所となっています。 |

| 旧福山城本丸表御殿玄関です。福山城表御殿の唯一の遺構となっており、北海道の有形文化財に指定されています。また本丸御門は国の重要文化財に指定されています。 |

|

松前藩屋敷

まつまえはんやしき

北海道松前郡松前町西館68

Tel 0139-43-2439

|

仙台以北で最大の都市といわれた最北の城下町松前を再現したテーマパークです。松前藩屋敷の入り口の門をくぐると江戸時代の松前にタイムスリップします。 |

| 「松前の五月は江戸にもない」とうたわれた藩政時代の松前。幕末には8千戸、3万人の人口があったそうです。 |

|

|

松前城下には、近江商人や北陸地方の商人が多く住み、財を築きました。松前藩屋敷は、そのころの栄華を再現しています。 |

| 武家屋敷や商家などの14棟の建物は江戸の街並みを再現しているだけでなく、飲食店やみやげ物屋にもなっています。 |

|

松前町郷土資料館

北海道松前郡松前町神明30

Tel 0139-42-3060

|

松前の歴史と文化を紹介した博物館で松前町民総合センターに併設されています。ここでは松前の豊かな文化を知ることができます。 |

| 縄文時代の土器があったり、藩政時代の商人文化の華やかさを伝える「求福山山車(きゅうふくざんだし)」など珍しいものがあります。 |

|

旧笹浪家住宅

きゅう ささなみけ じゅうたく

北海道檜山郡上ノ国町上ノ国

Tel 0139-55-1165

|

笹浪家は、上ノ国で古くから鰊漁などを行ってきた旧家の一つです。18世紀初めから続いたニシン場の網元でした。 |

| この住宅は、19世紀前半に5代目が建てたものと伝えられ、築後150年の時を経た平成2年に上ノ国町に寄贈されました。平成4年には、国の重要文化財にも指定されました。 |

|

|

置き石屋根が往時のたたずまいをしのばせます。井戸が家の中の台所に掘られています。台所に雇い漁夫用の宿泊施設がないことから、ニシン番屋建築の成立以前の形式とみられます。 |

|

| 餌差町南浜町 |

開陽丸

かいようまる

北海道檜山郡江差町姥神町1−10

Tel 01395−2−5522

| 「葵の枯れゆく散り際に開陽丸」と詠われた徳川幕府の巨船開陽丸です。オランダで建造され慶応3年(1867)留学を終えた榎本武揚らとともに日本に到着しました。当時の日本で最強を誇る木造の機帆走軍艦でした。 |

|

|

徳川慶喜は死一等を減じて駿河(静岡)へ移封、徳川家は800万石から駿河70万石の一大名に決定した時、幕府海軍副総裁だった榎本武揚は旧幕臣達を救うため蝦夷地開拓を構想しました。慶応4年(1868)蝦夷共和国建立を目指すら一行を乗せて、蝦夷地に向け品川沖を出航しました。 |

| 榎本率いる旧幕府軍は箱館五稜郭を占領しました。松前藩最後の防衛線である江差へ向かいました。開陽丸で江差沖へ進みましたが暴風のため座礁してしまい沈没してしまったのです。

|

|

姥神大神宮

うばがみだいじんぐう

北海道檜山郡江差町姥神町99

Tel 0139-52-4815

|

文安4年(1447)に江差町の津花地区に建造され、正保元年(1644)に現在地に移築された道内最古の神社です。折居姥(おりいうば)が神の教示によりニシン漁をもたらし、北海道の漁業と開拓の基を築いたことから、今も多くの信仰を集めています。 |

| 蝦夷地といわれていた頃、折居姥が住んでいて、天変地異を未然に察知したので人々から折居様と崇め奉られていたそうです。ある夜、折居姥が神島(鴎島)より、虹の様な光が老姥草庵を照らすので、不思議に思い行ってみました。 |

|

|

そこには白髪の翁が岩の上に座っていました。瓶子を授けて、「このつぼの水を海中に点すれば、鯡(にしん)と言う魚が群来する。これを島人の衣食住の資とし、吾と汝と共に永く島人を譲らん」と告げ焚火の光と共に消えたそうです。 |

| 折居姥は、教えられた如く網を造らせ、手を洗い清め、つぼの水を海水に注ぐと、海が白色に変わり、鯡が群来し、永く島人を飢えと寒さから救ったということです。 |

|

横山家住宅

よこやまけじゅうたく

北海道檜山郡江差町字姥神町45

Tel 0139-52-0018

|

姥神大神宮のすぐ前に大きな建物があります。江差を代表するニシン網元建築の横山家住宅です。「江差の春は江戸にもない」といわれるほど栄えた当時をうかがい知れます。 |

| 母屋や四番倉の土蔵には当時使用された生活用具などが陳列されています。現在も住まいとして使われています。この屋敷と生活用具を含め「北海道」の文化財にも指定されています。 |

|

旧中村家住宅

きゅうなかむらけじゅうたく

北海道檜山郡江差町字中歌町22

Tel 0139-52-1617

|

中村家は宝暦年間(1751-1764)に近江商人の種島屋宇兵衛(たねしまやうへい)がここに店舗を構え、海産物問屋や回船業など手広く営んでいました。その子孫の大橋卯兵衛が改築した住宅です。 |

| 主屋、文庫蔵、下ノ倉の3棟からなっていて明治30年代に大橋家の番頭であった中村米吉に譲られました。今は中村家から江差町に寄贈されています。 |

|

|

総ヒノキ切妻造りで3棟とも土蔵造りの2階建てで切妻造りです。当時の問屋建築の代表的な造りで原形のまま保存されています。 |

| 帳場や台所、茶の間、床の間等豪商であった屋敷内部も公開されています。この地方の代表的な町家として国の重要文化財に指定されています。 |

|

|

街全体が古い町並みです |

法華寺

ほっけじ

北海道檜山郡江差町字本町71

Tel 0139-52-0355

|

成翁山法華寺は大永元年(1521)上ノ国で創立されました。寛文5年(1665)江差に移転、日窓が享保6年(1721)に本堂を建立しました。現在の本堂は享保元年(1716)日益が再建したものです。 |

| 法華寺の山門は延宝6年(1678)に檜山番所の正門として建造されました。明治15年(1882)に本寺に移されたものです。山門以上に有名な池大雅が描いた八方睨みの龍と言われる天井画があります。 |

|

檜山奉行所正門

ひやまぶぎょうしょせいもん

北海道檜山郡江差町本町

|

約380年前に檜材伐採事業取締のために設置された檜山奉行所の正門です。明治15年(1882)に法華寺に払下げられました。 |

| 延宝6年(1678)松前氏が江差に檜山奉行所を設置し、ヒノキアスナロの伐採と植林事業を実施したのが管内の公的機関設置のはじまりとなりました。江差発展に大きな役割を果たしました。 |

|

郷土資料館

北海道檜山郡江差町字本町271

|

江差町の郷土資料館は生涯学習センターの中にあります。考古資料のコーナーには縄文式土器や擦文式土器を中心に、町内から出土した遺物を展示しています。 |

| 民俗資料のコーナーには江戸中期の伊万里焼をはじめ貴重な陶磁器や漆器、調度品、書画などが展示されています。 |

|

土方歳三嘆きの松

ひじかたとしぞうなげきのまつ

北海道檜山郡江差町字中歌町112

|

開陽丸はこの地方特有の「タバ風」にあいこの江差沖で座礁してしまいました。 |

| 明治元年11月16日(旧暦)榎本武揚と駆けつけた土方歳三は白い浪にいたぶられる開陽丸を見て男泣きに泣いたと伝わる役所の前に建つ松です。 |

|

旧檜山爾志郡役所

きゅうひやまにしぐんやくしょ

檜山郡江差町字中歌町112

Tel 0139-54-2188

|

旧檜山爾志郡役所は延宝6年(1678)伐採取締番所から檜山奉行所を経て、明治20年(1887)に現在のような洋風建築に移行しました。この建造物は北海道に現存する唯一の郡役所です。北海道の有形文化財に指定されています。 |

奧尻島が見える海岸線

| 檜山郡江差町の尾山町からの景色です。国道227号線にある道の駅「江差」には江戸時代の江差に実在したといわれる「とんち」の名人・江差の繁次郎の銅像が飾られています。 |

|

|

平成5年7月12日、北海道南西沖地震で大被害を受けた奧尻島です。マグニチュード7.8という、日本海側における観測史上最大の地震でした。 |

| 奥尻島のシンボルになっている「なべつる岩」。鍋のつるのような形の岩だそうです。近いうちに訪ねてみたいと思います。 |

|

旅と歴史のホームページへもどる 旅と歴史のホームページへもどる  日本のページへもどる 日本のページへもどる

|

旅と歴史のホームページへもどる

旅と歴史のホームページへもどる  日本のページへもどる

日本のページへもどる